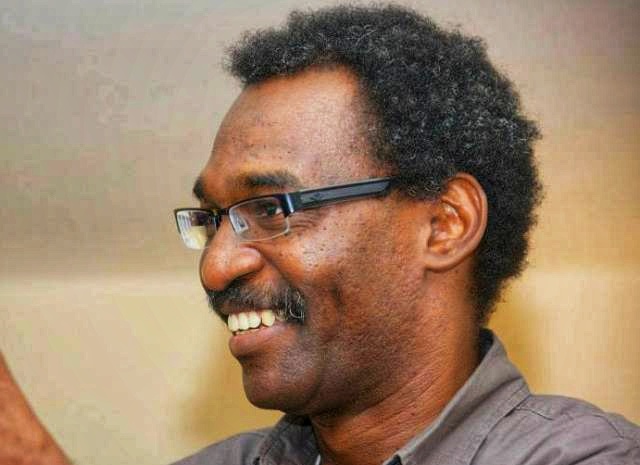

ما حظيت، إلى الآن، برؤية الشاعر عالم عباس عيانا قط، إذ حظيت برؤيته عبر حروفه الجزلة. ولم أكتب عنه من قبل رغم كتاباتي عن المئات من مبدعي الشعر، والغناء، والتشكيل، والمسرح، والنقد.

ربما يرى “فاشريون” أن ذلك بعض تقصير لا يجوز من جانبي نحو مبدع يتحدر من الإقليم. وإذا عرفوا أنني أصدرت كتابين لمبدعين تتحدر أصولهما من منطقة الشايقية، ولم أسطر حرفا إلى الآن عن الروائي إبراهيم إسحق الذي يتحدر، أيضا، من الإقليم نفسه، لعدوا ذلك تماهيا مني مع المركز، أو استلابا نحو أقنوم الجلابة.

وهناك غيرها من العبارات الجديدة التي أعادت الجدل المثير حول حدود علاقة الكاتب بمنطقته الثقافية التي نشأ فيها.

ولكن ربما يأتي دفاعي بكل بساطة أننا حتى قبل الإنقاذ لم تكن تحركنا الانتماءات القبلية، أو المناطقية، وإن حركت قليلين في المواقع القومية للانحياز إلى مبدعي مناطقهم. ولكن كانت علاقة المرء الثقافية، وغير الثقافية، وما تزال، مع رموز الوطن المجيدين لا تقوم على هذا النوع الجديد من الخلفيات المتصلة بشؤون الحرب والسلام في البلاد.

وما حق للمنطقة أن تصادر سعي فردها إلى استطعام ثمرة العقل أينما سقطت من أشجار مناطق أخرى. وعالم وإسحق ذاتهما وجدا الاعتراف الأدبي من المركز الثقافي، وحفهما بأوشحة، وتكريم، وجوائز، وتقلد الاثنان أعباء رئاسة اتحاد الكتاب السودانيين في خطوة رمزية لها ما بعدها من فضائل.

قصدت بهذه المقدمة الإشارة ضمنيا إلى أن هناك مستجدات جديدة حول دور الكاتب، وغاية عمله في ظل رياح الأزمات التي تعسفت إزاء عموم النسيج الاجتماعي السوداني، وناشت مجال الثقافة، والأدب بنشاب (الإثنوسة) كما كان يستخدم هذا التعبير استاذنا أحمد الطيب زين العابدين، رحمه الله.

فكثيرون الذين هم في الحقل الثقافي، وقد ووجهوا بأسئلة تتعلق بالربط بين انتماءاتهم المناطقية، ومعتقداتهم الفكرية، أو الايدلوجية، والدينية كذلك. ولعل أكثر الناقدين تطرفا رأوا أن القناعة بفكرة القومية العربية ما كانت لتشمل أصدقاء لنا ينتمون إلى وطاويط، ومحس، ونوبة جبال، وزغاوة، وبجا، وبرنو، وبعض كثير. وعلى هذا الاساس نظروا إلى عبد العزيز حسين الصاوي، وصديق تاور كافي، وحامد حجر، وبكري خليل، وعدوهم مستلبين أكثر من كونهم قفزوا مجتهدين فوق عشائريتهم لينتموا إلى الفكرة مثل انتماء الآخرين للشيوعية والحركة الإسلامية.

وهنالك جمل ساخنة من التعنيف المجاني في الأسافير شككت في صدق انفتاح الذين تعقلت أنفسهم هذه الخلفيات الفكرية، بوصف أنها الأقدر على معالجة الواقع الذي ينتمون إليه، متجاوزين بذلك الموقف خلفياتهم العشائرية، أو القبلية، أو المناطقية. وربما لحق أمر التعنيف أيضا، او الاتهام بخيانة المنطقة، أولئك الذين يؤمنون بأفكار إلحادية، ورأوا إن كنت منتميا إلى بيت أرباب العقائد، أو تنتمي إلى رعاة خلاوى همشكوريب، أو زريبة أبونا البرعي، فما حق عليك أن تؤمن بالجدلية المادية، أو ذلك الضرب من التغريب، والتشريق. وهم هنا كأنما يرون أن التعقل يورث من بيت إلى بيت.

ومعنى ذلك أن قدرة الإنسان في تثوير حياته ضد عقلية أمته – السالبة كما يتصور ـ أمر لا يدخل ضمن حقوق العقل في تأكيد حريته. وكذلك يعتقدون أن الفرد الناشط في إصلاح بيئات التخلف محكوم بالانغلاق على موروث تفكيره المجتمعي فحسب.

ولكن على كل حال كنت أرى ضرورة لتحيزنا المكشوف نحو مشروع مصطفى الثقافي، وهو الشايقي الأصل، ووردي النوبي، ومشروع قرنق الدينكاوي في حلمه بتحقيق سودان جديد يحل مسألة العلاقة بين الدين والدولة، والتفاوت بين المركز والهامش، ويضبط الدولة في سياقات تنموية عادلة، ومتوازنة، وعملية. كان ذلك الانحياز إلى هؤلاء المجيدين في مجالهم قد تم بناء على أننا سودانيون في المقام الأول، ومتساوون في التعقل، والشوف، والتذوق، والمفاضلة. والأبلغ من ذلك يجمعنا تراث من الماضي، وحاضر معاش في بعدنا، وجوارنا، ومصير غير مرئي. فضلا عن المشتركات الثقافية، والحلم النبيل بإصلاح الدولة المركزية، كل فرد من خلال جهده المعتقد فيه الصواب.

وفي هذا فكلنا مسؤولون عن مواقفنا أمام الشعب، والإله، والضمير.

وفي المقام الثاني كنا نرى أن العقل مثل الضمير. أينما بوصلك نحو الحق تبوصلت. فضميرك يقف مع أخيك، أو ضده، في حدود صحة أو خطأ موقفه.

وليس وفقا للعلاقة الجينية التي تربطك به. ولو كان الأمر كذلك لما وقف النبي في صف وابو لهب في صف آخر بينما السيوف في قعقعتها المشهدية تتبارى في ذلك الموقف الرهيب.

ومن هذه الزاوية كنا نرى في حميد، والقدال، وهاشم صديق، وكمال الجزولي، هم الأقرب إلي ذهننا الثوري، كونهم لمسوا أزمة وجودنا بالكثير من التصاوير الإبداعية الثورية.

وذلك حكم الوقت، ولا مهرب من فروضه.

كان البحث عن سقوف أعلى لمفردات الحق، والخير، والجمال، ترفدنا أبعد من الإحساس بضرورة مشاطرة الذين هم أقرب إلينا بالانتماء. ومع ذلك كنا ننظر لعالم عباس، وإبراهيم إسحق، وعمر إحساس، في إطار تنميتهم لذهننا الجمالي أكثر من الثوري. ومن هذا المقام كانت أولويتنا كجيل هي الحلول العاجلة لمشاغل الذهن المتصلة بالقضايا القومية لا الجمالية وحدها.

وكنا نرى أن الفكر ليس هو في فضاء المنطقة التي أتيت منها فحسب، وإنما هو مسكوب هناك على ممشى التلقي الإنساني. وبرغم محمد الحسن سالم حميد الذي أغرقنا في بحر دميرته الشعرية إلا أننا كنا نستمتع لماما، ومن بعيد، بقصيد عالم: