أول كتاب، بل أول حب، اشتريته من حرّ مالي كان “مقدمة ابن خلدون”. أحببت غلافه الأزرق الجميل. كنتُ حينها يافعًا قاده فضوله، بل “حوامه” بين أزقة السوق العامر بالمحبة و”ناس أمدرمان” بحكاويهم الطاعمة. ومن هؤلاء الناس كان العم إبراهيم، بائع الكتب المستعملة، الذي أحب الورق وأحبه الناس. إنني مدين له بالكثير.

أتذكر جيدًا كشكه الصغير الذي ينتصب شامخًا وسط سوق أمدرمان (البوستة). وأمدرمان حكاية بذاتها، حكاية لا تروى في أسطر… يكفي أنها أرضعتني المحبة، علمتني كيف أباصر الحياة، كيف أضحك دافئًا للناس، “وكيف أضيء فاكهتي وأحرق كل أنفاسي على حقل البنفسج!”

هذا الكشك الذي احتضن، بجانب الكتب، ذاكرة المدينة وذكريات العم إبراهيم، أصبح لسنوات قِبلتي. كنتُ أحج إليه في كل نهاية أسبوع كما يحج المسلمون البيت كل عام! ولا أبالغ، فقد كان كشكه بالفعل كالبيت الحرام “زحمةً” لا “قدسية”؛ فقد جعله مجلسًا للناس، يتحلقون حوله لسماع حكاويه الجميلة عن جغرافيا وتاريخ المدينة، الأدب، السياسة، اللغة والأنساب، إلخ.

كان العم إبراهيم، الذي شارف الثمانين، حكّاءً عظيمًا و”ونّاسًا” مجيدًا. يتحدث والابتسامة لا تفارق شفتيه كعادة ظرفاء أمدرمان، بل كعادة “ناس أمدرمان”. وكثيرًا ما كان يخصني دون الناس بحكايات ملؤها المحبة والشجن؛ عن جمال “ملكال” وروعة “رمبيك”، وسحر “بور” وعن تلك الرحلة الجميلة بالباخرة من كوستي حتى ميناء “شامبي” عبر النيل!

بجانب ذاكرته الحديدية وقبضته القوية، لم تؤثر ثقل السنين سوى على سمعه، مما كان يسبب له بعض الضجر، خصوصًا حين يسأله أحد مجالسيه بصوت خفيض! فينظر إليه وكأني به يردد قول الحارث: “إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان.”

رغم أنه حضر كل كوارث السودان الطبيعية والبشرية، مثل مجاعة سنة 1984م وسيول 1988م، وانقلاب الجبهة الإسلامية القومية الذي اعتبره “أكبر كارثة بشرية حلت بالسودان والسودانيين”. ورغم أن النيل قد ابتلع اثنين من أحفاده كما ابتلعت الغربة ابنه المهندس، وأوقف الكوليسترول قلب رفيقة دربه لتتركه وحيدًا يحتضن الأسى ويسامر الكتب!

وسط كل تلك الأهوال، لم ينكسر روحه، ولم تهزمه تكاليف الحياة، ولم يسأمها كما زهير حينما قال: “سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولًا لا أبا لك يسأم”. بل ظل متفائلًا بما هو قادم، مستمدًا القوة مما مضى! فظل يستخدم علمه الواسع الذي نهله من مدرسة الحياة، نصحًا وإرشادًا ليفتح أبصار، بل بصائر، الناس.

أتذكر في حديث لنا، وقد كنت حينها على وشك الانتقال من مسكن لآخر، وهو الأمر الذي ظل يلازمني حتى الآن. شكوت له عدم إجادتي تغليف الكتب التي تتمزق أغلفتها في كل مرة أرتحل فيها إلى مسكن جديد. فقال: “إن الأرواح تحتاج للسكينة والهدوء لا القلق والاضطراب، وكذلك الكتب.”

ثم واصل بلهجته الأمدرمانية المحببة: “يا ابني، الكتب دي زي الأرواح، والرحول الكتير بتتعب البدن والروح، عشان كده المكتبة ما بتتعمل إلا في بيت ثابت مِلك.” بعدما أنفقت جهدًا كبيرًا ومالًا شحيحًا على مدار سنوات في محاولة مني لتكوين مكتبة منزلية، وفشلت في ذلك بسبب كثرة الارتحال! أجدني اليوم متفقًا معه تمامًا بأن دون منزل ثابت فإن إنشاء مكتبة يعتبر ضربًا من العبث!

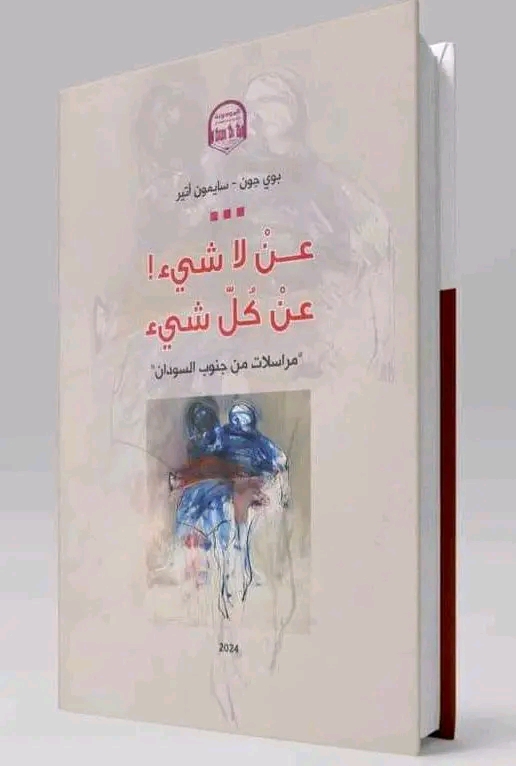

رحم الله “عم إبراهيم”، فقد كان روح الرب على وجه الأرض. لقد كان نورًا أنار ظلمتي، وتأثير شخص واحد كهذا يمكن أن يضيء دروب الكثيرين. لذا، أول نسخة امتلكتها من كتابي “التراسلي” المشترك – والذي بلا شك سيكون أول كتاب على رف مكتبي المنزلية مستقبلًا – أهديتها لروحه الطاهرة. فهو يستحق ذلك وأكثر؛ فياما حدثني “عن كل شيء” و”في كل شيء”، أنا الذي كنت أرى نفسي “لا شيء”!

* قانوني وكاتب جنوب سوداني