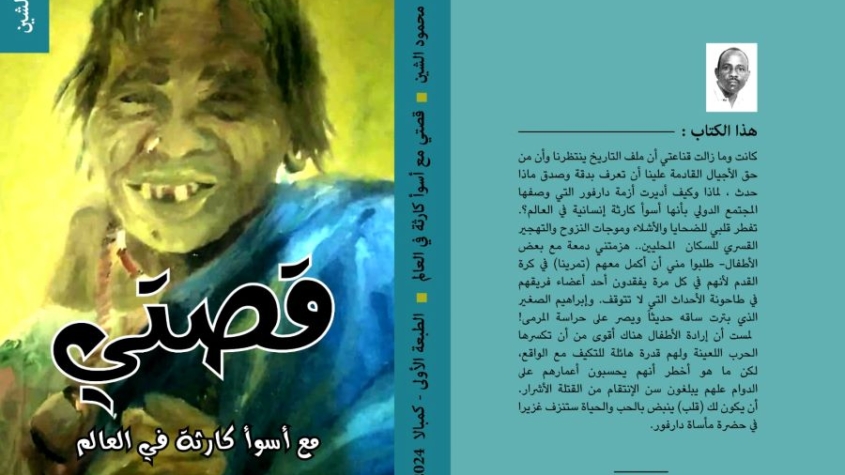

في كتابه “قصتي مع أسوأ كارثة في العالم”، يسعى محمود الشين إلى تقديم الكارثة بوصفها حقلًا سرديًا مشبعًا بالأسى والتحليل، يجمع بين أرشفة التجربة الشخصية وتفكيك خطاب السلطة، وهي بذلك ليست حدثًا عابرًا أو مأساة آنية.

اللغة التي يعتمدها الشين في نصه تنبع من صميم التجربة ومن وعي الكاتب بوظيفة الجملة كأداة كشف وتفكيك، فمصطلحات مثل “الخرطوم حمالة الحطب” أو “الأدب المجند” ليست مزخرفة ولا تتكئ على البلاغة التقليدية، بل إنها تُسهم بذكاء في بناء رمزي يُوجه القارئ لفهم الكارثة بوصفها بنية متعددة الطبقات، ولا ينحصر توصيفها في كونها مجرد حادثة أو زمن انهيار.

ما يجعل هذا العمل لافتًا هو حضوره المعلوماتي الغزير، إذ ينأى بالقصة عن أن تُقرأ من خلال الانفعال، بل يستند إلى عشرات الوقائع المحجوبة عن الإعلام الرسمي. على سبيل المثال، يُعيد بناء مشهد المفاوضات في أبوجا وطرابلس، كاشفًا عن ديناميكيات السلطة، والتوجّسات المتبادلة بين أطراف النزاع، ويُبرز غياب المشروع الثقافي والشبابي في دارفور كعامل حاسم في تعقيد الأزمة. هذا البُعد المعلوماتي يتجاوز مهمة تسجيل الأحداث إلى إعادة تأويلها من منظور من عاشها وتداخل معها، مانحًا القارئ إحساسًا بأنه أمام سردية نقدية منحازة كليًا للحقيقة المُهملة.

من الناحية التقنية، يتجاوز الكتاب الصيغ التقليدية في التوثيق، إذ يُدمج بذكاء بين أدب الرحلات، التحليل السياسي، التأريخ الثقافي، والإحالات المرجعية. على سبيل المثال، يبدأ محمود الشين النص بوصف مدينة، ثم ينتقل إلى تحليل مفاوضة سياسية، فاقتباس من شاعر أو مفكر، وكل ذلك دون أن يتخلخل المعمار السردي. الأغاني الشعبية، والأمثال، والمشاهد اليومية تُستثمر كعناصر فنية تُغني النص، وتُحاكي ذاكرة القارئ، وتجعل الكارثة أكثر واقعية، لكنها أيضًا أكثر رمزية.

النفس السردي في الكتاب يبعده عن حيادية الصحافة ويجعله متورطًا في تأسيس طريق القارئ نحو تأويل النص وفهمه، فمحمود الشين في كتابه هذا يكتب من بين الأنقاض، من قلب المشهد، ولا يضع نفسه في موقع من يكتب من برجٍ مراقبة. انفعالاته حاضرة، لكنها لا تطغى.

بل تُوظف لتكثيف أثر النص. حين يستدعي اقتباسات من مصطفى محمود أو عاطف خيري، فإن تلك الإحالات لا تنحبس في كونها مجرد تزيين، بل تندمج بسلاسة في النسيج التأويلي للكارثة، فتُحوّل المأساة إلى سؤال فلسفي عن العدالة، الوطن، والزمن الضائع.

ما يمكنني قوله، إن هذا الكتاب أكثر من مجرد سيرة؛ إنه بيان سردي يعيد مساءلة الخراب، ويوجه نقدًا عميقًا للبنية الثقافية والسياسية التي سمحت باستمرار الكارثة.

إنه نموذج لما يمكن أن يكون عليه أدب الشهادة حين يتحوّل من رصد الواقع إلى مساءلته، ومن الحكي إلى التغيير.

“قصتي مع أسوأ كارثة في العالم” أكبر من أن تُحصر في كونها مجرد قصة عن دارفور، بل تتجاوز ذلك إلى تدريبنا على الطريقة التي ينبغي أن نكتب بها آلامنا، وعن ضرورة أن يتحوّل الأدب إلى فعل سياسي وإنساني في آنٍ واحد.