الكتابة الملهَمة شأن عظيم، وإن تحيُّن أوقات الكتابة من الأمور المهمة لدى المبدعين، والأجمل من الأعمال المُلهَمة تركها على طبيعتها دون تدخل من الكاتب أوان وعيه.

لأن الإلهام هو ورود من خارج عالمنا المعتاد، هو عطاءٌ وهبة، وإنزالٌ وإيحاء، وأكثر ما يفسد الكتابة الملهَمة التي تأتينا من وراء الغيب، التدخل ساعة الإفاقة من لحظات الإيحاء، ودقائق الكتابة المعطاة، وأعني به العمل على المعطى بوعيٍ بعد غياب ذلكم الوعي الإنساني، وبُعيد العيش في ملكوت غير هذا العاديِّ، ويقيني أن هذا التدخُّل سيهب النصَّ المعنيَّ بعض زينة لجسده، لكن كل كمال في زينة الجسد هذا سيقابله نقص في روح العمل الملهَم، سيكون كالتدخل البشري على خلقة الله السوية من عمليات يتوهم فيها الناس الكمال وهي محض النقص.

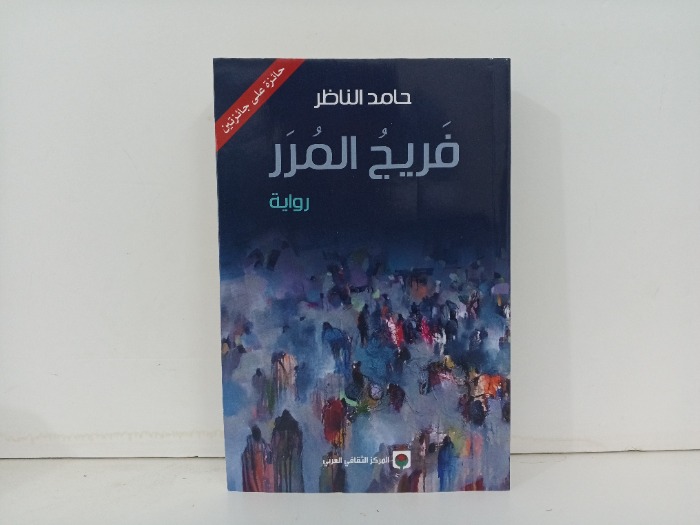

ورأيي أن فريج المرر خلت من تدخل ساعات الوعي، وخرجت على ما أُمليَتْ على الكاتب مبرأةً من كل زينةٍ داعية لاضمحلال الروح فيها، أو تنحيها في ركن قصي.

في فريج المرر، يتخذ حامد الناظر أسلوب تقسيم بنية الرواية إلى فصول مرقمة، وهو يعمد إلى تغيير الرقم بتغير محور القصة، مما نظم سرده في هذه الرواية وجعل تماسك أجزائها فصولا وأرقاما من تماسكِها كُلًّا.

تأملات من الفصل الأول، 1، 2:

في 1 من الفصل الأول يتحدث حامد عن الزمن في موضع أحداث قصته وبصفة خاصة سوق فريج مُرر، حديثا فلسفيا متأدبا، ثم يتطرق إلى بعض أبطال روايته مثل: إيلسا الفتاة الإثيوبية، وفلسفتها في الهروب من الماضي، كما يحدثنا عن فلسفة أستير، ثاني شخوص روايته التي يعرفنا عليها حامد في فريج المرر، من خلال رؤيتها الفلسفية للزمن، ويختم الفصل بفلسفة جمال، ثالث شخوص رواية فريج المرر تعريفا بهم، ولكل من تلكم الشخوص رؤيتها للزمن بصورة ربما هي ما فرضته عليهم ظروفهم وأحوالهم، وقريبا من جمال في تصوراته كان حمد المُرِّي، ومجدي وبيتي، وغيرهم. مهما يكن فإن الوقت هو الحياة وفعلها، ألا يقول أهل النحو: “الفعل هو ما ارتبط بزمان”؟

هكذا تبدأ رواية فريج المرر للكاتب حامد الناظر لتتطور بكل سلاسة وجاذبية.

في 2 من الفصل الأول، يستخدم حامد تقنية الاسترجاع، فيسوقنا من الحديث الفلسفي لأبطاله في فريج المرر عن الوقت والزمن، إلى مطار الخرطوم، صالة المغادرة، وفي هذا الفصل ينتقل حامد براوي قصته، انتقالات سلسلة بين المشاهد في وقتٍ وجيز، ممتلئ بالأحداث؛ فهو يتنقل بين وصف مشاهد مطار الخرطوم وعادات السودانيين التي لا تشبه غيرها من عادات العالم من حولهم، إلى صلته بطفلين جميلين (توأم) داخل الطائرة، إلى خلق صداقة جميلة بينهم، إلى مشاهد قصة البطة المدللة والدجاجة المسكينة من مجلة الأطفال التي أهداها إياه أحد الصغيرين، وربط بطة تلكم القصة بقصة بطة مماثلة من واقع الراوي، تلك البطة التي تلوح في 4، إلى مشهد وجبة الطائرة التي قدمتها المضيفة للراوي إلى مشهد المضيف الذي يقدم له القهوة، إلى مشاهد وصف دبي من الطائرة، وتتابع ذلكم المشهد من شاهق إلى أن تتجلى الشوارع ثم الانتقال إلى مشاهد صالة الوصول التي تعج بآلاف الوافدين إلى تلكم المدينة، مرورا بمشهد السيارات والتاكسيات خارج صالة الوصول.

وينتهي الفصل الأول بوصول الراوي (الطيب) الذي يفصح عنه حامد في 3، إلى فندق صغير في سوق مزدحم بالمارة والمحال (فَريجُ المُرَر)، دبي القديمة كما وصفها له سائق التاكسي الذي أقله إلى الفندق.

ينبري حامد الناظر شاعرا في كثير من الأوقات، ففي وصفه لقاعة الوصول بالمطار يقول:

“القاعة شاهقة، مكتظة بطوابير القادمين التي كلما نقص أولها استطار آخرها بمدد” جديد.

ويقول في وصفه للآلاف الوافدة إلى دبي وتلقي سيارات مستقبلي الوافدين أولئك، وأصحاب التاكسيات:

“خفَّت إليهم السيارات والتاكسيات ثم امتصتهم الشوارع المزدحمة مع هبوط الليل وغرق المدينة في بحر من أضواء النيون”.

فالسيارات والتاكسيات في هذا المشهد تخف هاشَّةً باشَّة، كمن يتلقى حبيبٌ حبيبًأ بعد طول غياب، ثم إن الشوارع تمتص تلكم السيارات والتاكسيات على ازدحام تلكم الشوارع بتلكم المركبات، في وصف دقيق لانسياب السيارات في مساراتها تحت الأضواء بجريان الماء، ثم يهبط الليل، ومع توقع غرق المدينة في الظلام، يُغرقُ حامد المدينة في أضواء النيون، ليتسق المشهد والماء اتساقًا متأدبا.

وفي ص 23 يقول:

“حسنا، صليتُ العشاء، ثم وجدتُ على باب المسجد سودانيًا بشوشًا، يدير مسبحة طويلة بين يديه، هجس لي أنه زائرٌ مثلي، ففرحت للقائه، ثم تدحرجنا على رصيف طويلٍ نتحدث”.

أليس هذه الصورة أشبه بقول الشاعر:

ولما قضينا من منًى كلَّ حاجةٍ

ومسحَ بالأركان من هوَ ماسحُ

وفاضوا ليوم النحرِ من كلّ وجهةٍ

ولم ينظر الغادي الذي هو رائحُ

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا

وسالتْ بأعناق المطيّ الأباطحُ

إلا أنك ستجد حامدا قد جمع تلكم الأبيات في ستة كلمات في شاعرية عظيمة.

هل دخلتُ في 3 من الفصل الأول؟ نعم فعلتُ، وهكذا يفعل الشعر!

نواصل إن شاء الله.