حوارات

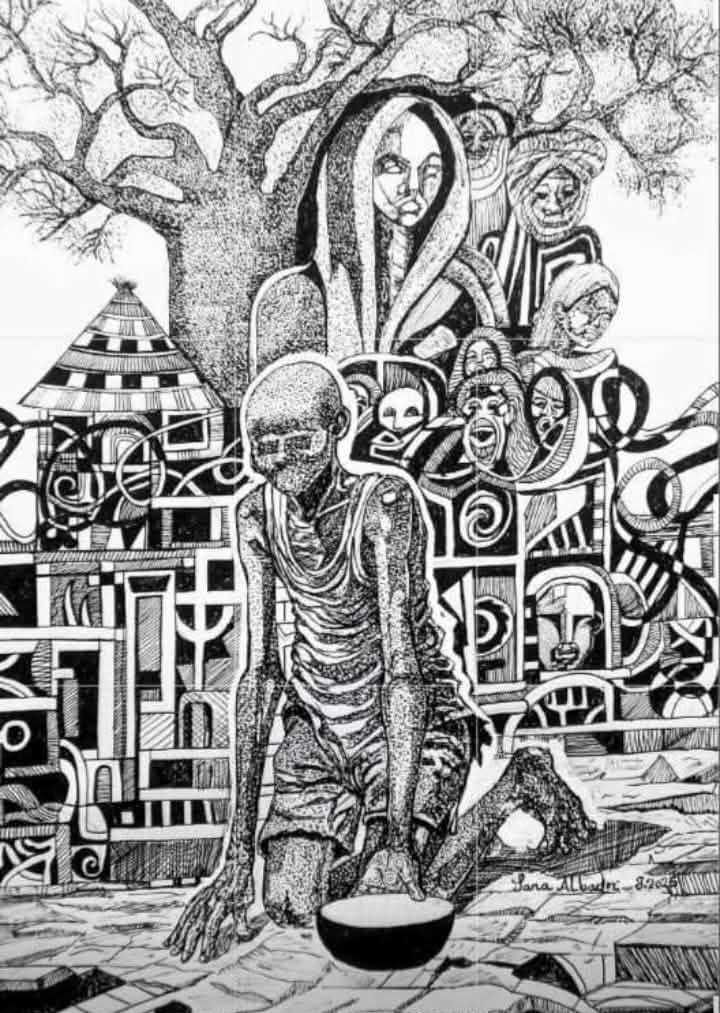

التشكيلية سارة البدري : حين يصبح الخوف خبزاً يصبح الفن ملاذاً وخياراً بدلاً من متابعة عدّاد الموت

لا أؤمن بالحياد أمام الظلم .. والفنان مسؤول وشاهد على عصره

الرسم رئتي التي أتنفس بها لأنجو واحفظ لوطني ذاكرته

الدوحة – مشاوير – حوار مجدي علي

سارة البدري من أبرع وأنشط بنات جيلها، ينطبق عليها لطيف القول: “في الفريق ياها الركيزه، هي التشيل همّ الرباعه.. وعندها كلمة على الجماعة” هي ليست فنانةً تشكيليةً وكفى، بل حالة إنسانية وفنية هائلة، مسكونة بالهم، تحمل في ريشـتها وجع الوطن، وفي فعلها اليومي همّ التشكيليين والتشكيليات السودانيين.. في زمن الحرب والانكسار لم تختَر الصمت أو الانكفاء، بل تقدّمت بوصفها فنّانة، وحلقة وصل حيّة بين الفن والناس، وبين الألم والأمل، مقدّمة نموذجًا نادراً للفنان الحقيقي، الملتزم بقضايا فنّه ومجتمعه.

وُلدت سارة البدري في أم درمان، وتخرّجت في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام 1997، حاملةً بكالوريوس في الخزف. منذ بداياتها، لم تفصل بين التكوين الأكاديمي والتجربة الحياتية، فتنقّلت بين مجالات متعددة شملت الرسم، والخزف، والتصميم الغرافيكي، والعمل الإعلاني، إلى جانب اهتمامها العميق بتعليم الطفولة المبكرة والعمل المجتمعي، حيث اشتغلت مع الأطفال، ودرّبت النساء في مناطق النزوح، وأسهمت في برامج التنمية المستدامة داخل السودان.

إلى جانب تجربتها الفنية الفردية، برز دورها الجماعي بوصفها عضوًا فاعلًا في الاتحاد العام للتشكيليين السودانيين، وعضوًا مؤسسًا لجمعية التشكيليات السودانيات، وناشطة في إدارة وتنظيم المعارض والورش الفنية، لا سيما في الفضاء الإسفيري، حيث ساهمت في إعادة الاعتبار للفعل التشكيلي في لحظة غابت فيها القاعات وأُغلقت المنصّات التقليدية. وقد مثّلت سلسلة معارض (عنقاء الرماد) و(أيام الحرب) ذروة الاشتباك الواعي بين الفن والواقع، حيث تلاقى التوثيق والموقف مع الجمال والمقاومة.

لمراجعة ذلك التقاطع بين السيرة الشخصية والتجربة الفنية، والدور الثقافي العام، تنطلق أسئلة هذا الحوار مع سارة البدري؛ أسئلة تحاول الاقتراب من رؤيتها للفن، ومن مفهومها للالتزام، ومن علاقتها بالذاكرة، وبالمرأة، وبالجماعة الفنّية السودانية وحالهم في زمن الحرب، وبذلك الإصرار العميق على أن يبقى الفن حاضرًا، شاهدًا، ومؤثرًا، مهما اشتدت العتمة:

البدايات والتكوين

أنتِ ابنة أم درمان، المدينة المشبعة بالحياة والتاريخ، كيف انعكس المكان على وعيك الفني المبكر؟

أم درمان لم تكن مجرد مكان نشأت فيه، بل كانت مخزنًا بصريًا ووجدانيًا. الشوارع، البيوت القديمة، الإيقاع اليومي، وتداخل التاريخ بالحياة المعاشة كوَّن لديّ حسًا مبكرًا بالتفاصيل والرموز. المكان علّمني أن أرى الجمال في البساطة، وأن أتعامل مع الذاكرة كعنصر حي في العمل الفني.

متى أدركتِ أن الرسم ليس هواية عابرة، بل مسار حياة؟

حين لم يعد الرسم فعلًا مرتبطًا بالفراغ أو المتعة فقط، بل صار وسيلتي للفهم والتنفيس والبقاء. أدركت ذلك عندما وجدت نفسي أعود للرسم في أصعب اللحظات، لا هربًا منها، بل مواجهةً لها.

هل اخترتِ كلّية الفنون الجميلة والتطبيقية وتخصّص الخزف عن قناعة؟

نعم، عن قناعة وتجربة. الخزف علّمني الصبر، واحترام المادة، والعلاقة بين اليد والزمن. حتى حين انتقلت أكثر إلى الرسم، ظل أثر الخزف حاضرًا في تعاملي مع السطح والكتلة والملمس.

من هم الفنانون أو التجارب التي أثّرت في مسيرتك؟

تأثّرت بالتجارب التي ترفض الخضوع للتصنيفات المدرسية الصارمة، وتترك للعمل الفني حرية أن يحدّد لغته وشكله. في مجال الخزف، كان لتجربة أستاذي الراحل صالح الزاكي أثرٌ تأسيسي عميق. كذلك أثّرت فيّ تجربة الفنان الوليد وراق، ولا سيما في أسلوبه الذي يدمج النحت في القطعة الخزفية. إلى جانب ذلك، تأثّرت بالتقنيات الصينية في صناعة الخزف، خصوصًا في ما يتعلّق بالخروج عن المألوف والتعامل التجريبي مع الشكل والكتلة والسطح، وهو ما انسجم مع ميولي الدائمة نحو تصميم أعمال فخارية وخزفية تتجاوز القوالب التقليدية، وتبحث عن تعبير أكثر حرّية وجرأة وبعيدًا من النمط التقليدي.

الفن في المجتمع

عملتِ مدرّبة في مناطق النزوح، ماذا تعلّمتِ من نساء كيلك البحيرة والرشاد وتلك الأنحاء؟ هل يمكن للفن أن يكون أداة تنمية؟

علّمتني هذه التجربة أن الإبداع غريزة إنسانية أصيلة، وأن الفن ليس ترفًا، بل وسيلة للبقاء واستعادة التوازن. النساء في كيلك البحيرة ومحافظة الرشاد قدمن من قرى ومناطق مجاورة بدافع التعلّم والتأهيل، ليصبحن لاحقًا مدرّبات ينقلن المعرفة لغيرهن، وهو ما أضفى على التجربة بُعدًا جماعيًا عميقًا. قدّمن لي درسًا مؤثرًا في القوة والمرونة، وفي القدرة على تحويل الألم إلى فعل منتج ونافع. هناك أدركت كيف يمكن للفن أن يكون أداة للتعبير والشفاء، وفي الوقت نفسه وسيلة لبناء الثقة بالذات، وفتح باب للكسب الكريم. تمثّلت مهمتنا في نقل مهارات عملية للنازحات والنازحين من أصحاب الخبرات السابقة في صناعة الفخار، عبر التدريب على تقنيات محددة مثل صناعة القوالب الجبسية والعمل على عجلة الفخار (الدولاب)، وبناء أفران بمواصفات تناسب بيئتهم، بما يعزّز الاستقلالية الاقتصادية ويعيد للفرد إحساسه بالقدرة والإنتاج.

اشتغلتِ مع الأطفال في التعليم قبل المدرسي، ماذا أضاف لك هذا العالم فنيًا وإنسانيًا؟

أعاد لي الدهشة الأولى. الأطفال علّموني الصدق البصري، والجرأة، وعدم الخوف من الخطأ. من خلال متابعة خيالهم، والرموز والأشكال التي يرسمونها، تعلّمت كيف يرون العالم من حولهم بعين مفتوحة وخالية من الأحكام المسبقة. إنسانيًا، جعلني هذا العمل أكثر تواضعًا أمام بساطة أسئلتهم وعمقها، وأكثر وعيًا بقيمة الخيال بوصفه طاقة خلاقة لا تقل أهمية عن المهارة التقنية.

الأسلوب الفني

فشل المتابعون في تصنيف انتمائك لمدرسة فنية محددة، كيف تعرّفين أسلوبك؟

أعرّف أسلوبي بوصفه أسلوبًا مفتوحًا لا ينتمي إلى مدرسة فنية واحدة، بل ينحاز للتجربة والصدق. أميل إلى التعبيرية والواقعية والتكعيبية والرمزية، وللمنمنمات، وأتنقّل بينها بحرية وفق ما يتطلّبه العمل نفسه. لا أحبّ التقيّد بنمط أو قالب جاهز، بل أفضّل الاستكشاف الدائم، لأن ما يهمني في النهاية هو أن يكون العمل صادقًا، وأن تصل رسالته إلى المتلقي ببساطة ووضوح.

اشتغلتِ بين الواقعية، التجريد، التكعيب، والزخرفة، كيف تختارين اللغة البصرية لكل عمل؟

العمل نفسه يفرض لغته. أحيانًا يحتاج واقعية مباشرة، وأحيانًا لا يحتمل إلا التجريد أو التفكيك. أنا أترك نفسي على سجيتها، وأفكاري تتداعى على اللوحة.

في الفترة الأخيرة، ركّزتِ على تقنية التنقيط، خاصة في الأبيض والأسود، ما سر هذا الاختيار؟

التنقيط يشبه الذاكرة: متراكم، صبور، ومؤلم أحيانًا. الأبيض والأسود يجرّد الفكرة من الزينة، ويضعها عارية أمام المتلقي. وهو لا يخلو من جاذبية.

كيف تولد اللوحة عندك: من فكرة، إحساس، صورة، أم حدث؟

غالبًا من إحساس أو صدمة أو صورة ذهنية. الفكرة تتشكّل أثناء العمل، لا قبله.

هل شعرتِ يومًا برغبة في التوقّف عن الرسم؟ أو عدتِ يومًا لتدمير لوحة بعد إنجازها؟

نعم. ودمّرت أعمالًا لم أشعر بصدقها. أعتبر ذلك جزءًا من الصدق مع النفس.

الانحياز الإنساني

المرأة حاضرة بقوّة في أعمالك، هل هي رمز، ذاكرة، أم سيرة ذاتية غير معلنة؟

المرأة في أعمالي ذاكرة وجسد وتجربة. أحيانًا تأتي كرمز، وأحيانًا كسيرة ذاتية غير مباشرة. أحرص غالبًا في لوحاتي على إبراز هوية المرأة، سواء من خلال ردائها السوداني، أو طريقة تمشيط شعرها، أو التفاصيل الصغيرة والإكسسوارات التي تشير إلى جذورها وانتمائها الثقافي، بوصفها حاملةً للتاريخ والذاكرة، لا مجرد عنصر بصري.

يُقال إنك “تنحازين للوجع”، كيف تستقبلين هذا الوصف؟

أنا لا أنحاز للوجع بوعي شخصي، لكنه فرض علينا من واقع الحرب المؤلمة في بلادي. على مدى سنتين، كنت أرسم أعمالًا تعكس الواقع المرير لأيام الحرب، هذه الأعمال كانت جزءًا من سلسلة معارض مجموعة (ريمنار غاليري). أصبح الوجع جزءًا من واقعنا، وأنا كفنانة تلقائيًا أصبحت أوثّق مشاعر الناس وأحوالهم ومخاوفهم وهمومهم. تجاهل كل هذا بالنسبة لي يعني خيانة للحقيقة، لأنّ الفن بالنسبة لي أمانة تعكس ما نعيشه ونتحمّله.

هل تؤمنين بأن الفنان يجب أن يكون منحازًا سياسيًا أو إنسانيًا؟

لا أنتمي إلى أي حزب سياسي، وأحرص على أن يظل موقفي الفني متحررًا من الانتماءات الضيقة. انحيازي الأول هو للإنسانية، لأنني أرى أن هذا هو الدور الجوهري للفنان. فالفنان، في جوهره، شاهد على عصره، ومسؤوليته أن يعبّر بصدق عمّا يحيط به. الانخراط المباشر في الانتماءات السياسية قد يؤثّر أحيانًا في نقل الحقيقة بشكلها المجرّد، أو يقيّد حرية التعبير. ومع ذلك، لا أؤمن بالحياد أمام الظلم؛ فالحياد في هذه الحالة ليس موقفًا فنيًا، بل غيابًا عن الدور الإنساني الذي يفترض أن يقوم به الفن.

العمل الجماعي والإسفيري

كيف ترين التحوّل إلى المعارض الإسفيرية، وهل عوّضت غياب الصالات؟

لم تعوّض المعارض الإسفيرية الصالات والعروض الواقعية، لكنها فتحت نوافذ جديدة وكسرت العزلة، وساهمت في الحفاظ على استدامة النشاط التشكيلي في ظل الظروف الصعبة. كما أنها وسّعت دائرة التلقي، إذ أصبح جمهورها أكبر بكثير من جمهور المعارض الأرضية، مما أتاح للفن الوصول إلى مساحات أوسع وتفاعلًا متنوعًا لم يكن ممكنًا سابقًا.

ماذا يعني لك أن تكوني عضوًا مؤسسًا لجمعية التشكيليات السودانيات؟

يعني لي ولزميلاتي من المؤسِّسات للجمعية الكثير من المسؤولية قبل أن يكون مصدر فخر. فالفن التشكيلي في السودان ظل لفترات طويلة مهمّشًا ولم ينل الاهتمام الذي يستحقه مقارنة بفنون أخرى، لذلك فإن تأسيس جمعية نسوية في هذا المجال يمثّل تحديًا مضاعفًا. هو محاولة لخلق صوت جماعي، ومساحة أكثر عدالة للنساء في المشهد التشكيلي، وتأكيد أهمية الفن التشكيلي ودوره الثقافي والإنساني في المجتمع السوداني. الانتماء لهذه التجربة يضعني أمام مسؤولية حقيقية في الدفع بالمشهد إلى الأمام، والدفاع عن حق الفنانات في الظهور والتأثير والمشاركة الفاعلة.

لم تغادري السودان، ومع ذلك تنشطين في توظيف (السوشيال ميديا) في نشر الوعي البصري، كيف تفعلين ذلك رغم صعوبة الظروف؟

تحوّلت صفحتي ومحتواي إلى مساحة للتثقيف البصري بشكل عفوي ومن دون تخطيط مسبق. قبل سنوات، كنت أتجوّل في المنصات الفنية العالمية بحثًا عن الجديد والمميّز في الفنون، بدافع التعلّم والاطلاع على التجارب والأساليب الإبداعية المختلفة. وعندما كان يستوقفني عمل يحمل جهدًا حقيقيًا وعبقرية فنية، كنت أشاركه على صفحتي حتى لا أضطر للبحث عنه لاحقًا، مع حرصٍ على انتقاء الأعمال اللافتة والصادقة. مع الوقت لاحظت تفاعل الأصدقاء والجمهور مع هذه المشاركات، ومن هنا تبلورت فكرة تحويل الصفحة إلى منصّة للوعي والتثقيف البصري. أصبحت أشارك فنونًا من مختلف أنحاء العالم إلى جانب أعمالي وتجربتي الشخصية، وتجارب زملائي من الفنانين السودانيين، بوصفها منصّة توثيق وتوعية لا استعراضًا، ونافذة ضرورية لتوسيع الذائقة البصرية.

معرض (أيام الحرب) تجربة تستحق الاحتفاء، ماذا يمثّل لك هذا المشروع؟

كان معرض أيام الحرب مبادرة اقترحتُها داخل مجموعة ريمينار غاليري خلال إحدى نقاشاتنا الجماعية على تطبيق (واتساب)، ووجدت تجاوبًا وحماسًا كبيرًا من الزملاء. وبإذن الله، في السابع من فبراير 2026 سيفتتح المعرض رقم (24) ضمن سلسلة معارض أيام الحرب الإسفيرية، لنكون بذلك قد أكملنا عامين متواصلين من العرض دون انقطاع. هذه السلسلة جمعت أعمال فنانين من أجيال وتجارب مختلفة، وقدّمت شهادة بصرية متراكمة عن فترة شديدة القسوة تمر بها البلاد. بالنسبة لي، يمثّل المعرض توثيقًا فنيًا واسعًا لواقع يعيشه الإنسان السوداني وسط أهوال الحرب بين أبناء الوطن، وما يصاحبها من مرض وجوع وضغوط وأطماع خارجية، ومحاولة صادقة لحفظ الذاكرة وعدم ترك هذه المرحلة تمر دون أثر بصري وإنساني.

كنتِ الدينمو المحرّك لمعرض (عنقاء الرماد)، ما الذي تعلّمتِه من هذه التجربة التنظيمية؟

معرض (عنقاء الرماد) لم يكن أول تجربة لي في تنظيم المعارض الإسفيرية، فقد ساعدتني خبرتي السابقة، خاصة في تنظيم معارض التشكيليات عبر المنصات الرقمية، على الإسهام في إخراجه بالشكل اللائق. شاركني في التنظيم عدد من الزميلات، إلى جانب المتابعة والدعم من اللجنة التسييرية لجمعية التشكيليات السودانيات، ما جعل التجربة عملًا جماعيًا بامتياز. هذه التجربة أكدت لي مرة أخرى أن العمل الجماعي، حين يكون مبنيًا على الثقة والتعاون، يحقق نتائج باهرة. وتكمن أهمية معرض (عنقاء الرماد) في كونه مثّل عودة نشاط الجمعية بعد توقف طويل استمر لسنوات بسبب ظروف متعددة، لذلك كان بالنسبة لنا جميعًا لحظة فرح واستعادة للحضور والدور.

الفن في زمن الحرب

كيف ترين موقع الفن التشكيلي اليوم في مجتمع مثقل بالحرب والتحديات؟

حتى قبل اندلاع الحرب، كان الفن التشكيلي في السودان يعاني من التهميش وقلة الاهتمام من الجهات المعنية، وكان الفنانون يبذلون جهدًا كبيرًا للحفاظ على استمراريته وإثبات مكانته بين بقية الفنون. ومع الحرب، تضاعفت التحديات، لكن ذلك لم يُلغِ دوره، بل أكّد أهميته. اليوم، أرى أن الفن التشكيلي لم يعد ترفًا، بل ضرورة نفسية وثقافية، ومساحة للتعبير والتفريغ والحفاظ على الذاكرة الجمعية، ومحاولة لمقاومة الانكسار وسط واقع شديد القسوة.

لوحاتك في سنوات الحرب تبدو أكثر حدّة وصدقًا، كيف غيّرت الحرب علاقتك باللون والخط والفراغ؟

الحرب جرّدتنا من أشياء كثيرة، حتى من رفاهية اللون. لم يكن انتقالي إلى الأبيض والأسود خيارًا جماليًا خالصًا، بل استجابة قسرية لواقع شحيح في المواد، لكنه مشبع بالألم. في تلك المرحلة اكتشفت أن غياب اللون يجعل الحقيقة أكثر عريًا ووضوحًا؛ فالأسود لم يعد مجرد صبغة، بل صار ظلًا للموت والحزن، بينما تحوّل الأبيض إلى ضوء شحيح للأمل وسط الركام. في زمن الحرب، لا يحتاج الفن إلى بهرجة، فالخط الواحد الصريح بالأسود قد يعادل ألف لون، ويمنح الفراغ مساحة لقول ما تعجز عنه التفاصيل.

كيف ترسم فنانة في ظل القصف، وانقطاع الكهرباء، والخوف اليومي؟

حين يصبح الخوف اليومي خبزًا للناس، يصبح الفن درعًا وملاذًا آمنًا. الرسم في ظل الحرب كان فعل انقطاع عن واقع مؤلم واتصال بجوهر الذات؛ لقد كان وسيلة لحماية العقل من الانهيار أمام توقع الموت في كل لحظة. ولاستعادة توازني، بدلًا من متابعة عدّاد الموت في وسائل الإعلام، كنت أنهمك في ترويض مشاعري على الورق. الرسم لم يغيّر الواقع المرير، لكنه منحني “الوقاية النفسية” اللازمة لأتحمّل، ولأواصل البقاء بقلبٍ لا يزال قادرًا على الإبصار وسط الركام.

هل كان الرسم فعل نجاة شخصية أم واجبًا تجاه الوطن والناس؟

كلاهما؛ الرسم كان (رئة) أتنفّس بها لأنجو فرديًا، و(وثيقة) أقدّمها لوطني لأحفظ حقّه في الذاكرة جماعيًا. لم يكن بوسعي أن أنفصل عن وجع الناس وأنا جزء منهم؛ فكل لوحة أرسمها لنفسي هي بالضرورة قطعة من حكاية كل إنسان عاش هذه الحرب. النجاة الحقيقية هي أن نخرج من المأساة بذاكرة فنية تحفظ إنسانيتنا.

المستقبل

كيف ترين مستقبل الفن التشكيلي في السودان بعد الحرب؟

السودان بعد الحرب سيحتاج إلى إعادة بناء شاملة، لا على مستوى العمران والصناعات والعلوم والتكنولوجيا فقط، بل على مستوى الوعي والفكر والقيم. وفي هذا السياق، أرى أن الفن التشكيلي يجب أن يكون حاضرًا ومواكبًا لكل مراحل هذا التحول، بوصفه شاهدًا على العصر ومسجّلًا للتاريخ. فدور الفن لا يقتصر على الجمال، بل يمتد ليكون ذاكرة جماعية، وأداة للتأمل والنقد، ومساهمة صادقة في إعادة تشكيل الوعي بعد هذه التجربة القاسية. إن معركة إعادة الإعمار في السودان لن تكتمل بترميم المباني ما لم نرمّم الوجدان أولًا. أرى مستقبل الفن التشكيلي السوداني كشريك أصيل في معركة الوعي؛ فنحن بحاجة إلى فن يفكّك خطاب الكراهية، ويعيد صياغة قيمنا الجمالية والإنسانية بعد أن شوّهتها الحرب. الفن في السودان القادم ليس مجرد لوحات تُعلّق، بل هو “مختبر فكري” يساهم في تشكيل الهوية الوطنية الجديدة، ويوثّق هذه اللحظة الفارقة لتكون درسًا للأجيال القادمة.

ما المشاريع التي تحلمين بتنفيذها ولم تتح الفرصة بعد؟

أحلم بالعودة بشكل أعمق إلى تخصّصي الأساسي في تصميم الخزف، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، مثل فرن كهربائي ومواد إنتاج مناسبة. كما أطمح إلى إنشاء مساحة خاصة تجمع بين العمل والعرض والبيع، تكون نافذة مستقلّة لتقديم تجربتي الخزفية والتواصل المباشر مع الجمهور، وتحويل الحلم المهني إلى مشروع مستدام.

ماذا تريد سارة البدري أن تقول للتاريخ من خلال فنّها؟

أريد أن يسجّل التاريخ أننا لم نقف مكتوفي الأيدي أمام القبح، بل حاولنا أن نكون صادقين، رغم كل شيء. حاولنا أن نجعل من ريشتنا صرخة في وجه الفناء، ووثيقة حب في زمن الكراهية. لم يكن هدفنا المثالية، بل كان هدفنا أن تظل إنسانيتنا نابضة على الورق، وأن يبقى فننا مرآةً مخلصة لوجعنا وصمودنا.

لو خُيّرتِ في كلمة واحدة تختصر تجربتك، ماذا ستكون؟

(الصمود)، لأن الفن كان طريقتي في البقاء، والشهادة، وعدم الاستسلام.