في ريف الحصاحيصا بولاية الجزيرة…

في قرية صغيرة اسمها ود سلفاب…

وُلد صبيّ اسمه:

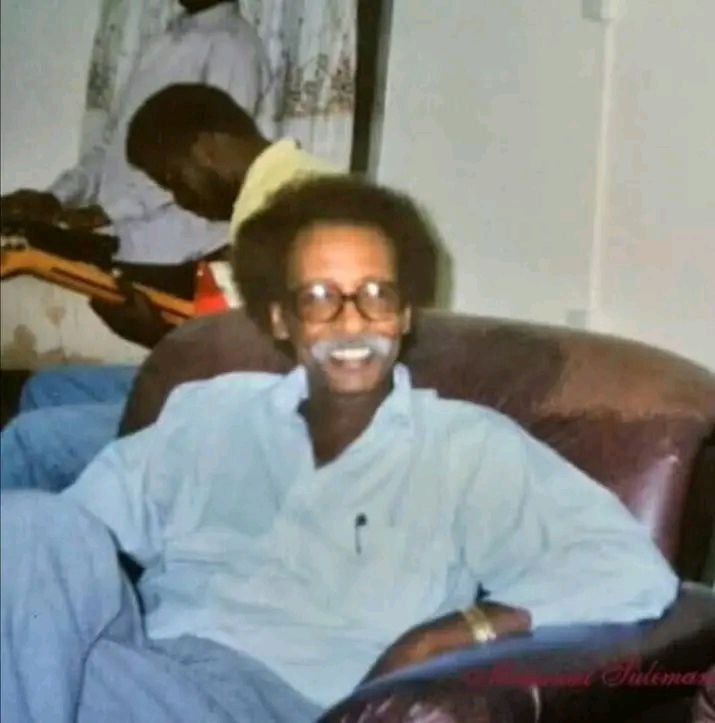

مصطفى سيد أحمد المقبول مختار عمر الأمين

لم يكن طفلًا يركض كثيرًا خلف الطيور أو يلعب تحت ظلال النخيل…

كان طفلًا يصغي — تمامًا كما فعل كبار المبدعين — للأصوات الخفية خلف الأشياء:

صوت الحقول…

ضحكات الناس…

ووجع البسطاء.

كبر هذا الصبي…

كبر معه صوته…

وكبر معه إحساسه العميق بالمحرومين.

ومع أن طريقه الأكاديمي قاده ليكون معلّمًا في المدارس الثانوية لسنوات طويلة…

إلا أن قلبه كان معلّقًا بذاك المسرح الذي يطل منه على الناس:

> لأن الأغنية — عند مصطفى — ليست طربًا

بل حقٌّ لمن لا يملكون حقًّا.

البداية… مهرجان الثقافة

ظهر اسمه بوضوح في نهاية السبعينات

عبر مهرجان الثقافة السوداني.

ومنذ اللحظة الأولى… عرف الناس أن شيئًا مختلفًا يولد:

صوت يحمل وقار الكبار

ونبض الشباب

وكلمات تشبه حياة الناس الحقيقية:

بيوت الطين… قلوب الفقراء… وأحلام الجامعيين.

صار مصطفى — بسرعة — فنان النخبة والمثقفين…

وفنان شباب الجامعات…

وفنان البسطاء قبل الجميع.

فنان… وموقف

وحين اختار أن ينحاز للناس…

صار خصمًا للسلطة — مثل محمد وردي والطيب صالح وغيرهم من المبدعين الذين دفعوا ثمن قول الحقيقة.

حُوصِر فنه…

لكن صوته ظل أعلى من الحصار.

لم يغنِّ للمشهد…

غنّى لما تحته:

للذين لا يراهم أحد.

أغنيات من وجدان الناس

أغانيه كانت مثل رسائل مسافرة بين القلوب:

على بابك

نورا

نفسي في داخلك أعاين

وضاحة

عباد الشمس

عم عبد الرحيم

مزيكة الحوارى

قمر الزمان

غدار دموعك

السيل

أظنك عرفتي

كوني نجمة

طيبة

الدنيا ليل

اقتراح

الحاج ود عجبنا

بقول غنوات

واقف براك

في عيونك

حاجة فيك

كلها كانت تقول:

“أنا أغني عنكم… ولأجلكم.”

إرث على امتداد الوطن

لم تكن حياة مصطفى طويلة…

لكن أثره… كان طويلًا جدًا.

فحتى اليوم — وبعد رحيله —

ما زال الشباب في السودان يرددون أغنياته بصوت مكسو بالوفاء.

لأن مصطفى لم يكن فنانًا فقط…

كان صوت الناس

كان ضمير الموسيقى

كان الحنين الذي لا يُنسى..