أبدى أحدُ أبناء أحياء أم درمان القديمة عتبه الكريم، حين لاحظ أنني لا أذكر بعض الشخصيات الأمدرمانية المؤثرة في كتاباتي. ولعله رأى في ذلك تجاهلًا أو تهميشًا. لكن الحقيقة أنني في كل ما أكتبه أحاول أن أوثق تجربتي الشخصية للمكان وللناس الذين شكّلوا وجداني وكان لهم بالغ الأثر في تكويني، دون قصد لإغفال أحد أو تجاوز اسم عمدًا.

فالذاكرة، مثلها مثل أي ذاكرة بشرية لا تُحصي كل شي،إنها ذاكرة انتقائية بطبيعتها، تستدعي من لامس القلب ومن ترك بصمته في النفس والتأثير، كما علمتني الحياة لا يُفرض فرضًا، بل يتسلل إلينا خفية ويتشكل من تراكب التجارب الاجتماعية، الطبقية، السياسية، والدينية.

حين أستدعي الطفولة، لا يحضرني إلا من شكّل وجداني: بروفيسور عز الدين مالك، شقيقه الطيب، ابن أختي عثمان مصطفى (قرماج)، ربيع، عثمان عبد الكريم. ومن النساء: “بت عبد الله”، “ليلى”، “عِشّة”، “آمنة” زوجة عوض، “فاطمة” زوجة الأمين، و”الصبر”. لم يكونوا مجرد أسماء، بل كانوا جزءًا من نسيج روحي، من تفاصيل التربية اليومية، من عطر الأمكنة وهمس الأزقة.

وإذا كتبتُ عن جدي “حمّادي”، فلا أقصد شخصًا فحسب، بل أعني كتلة متوهجة من الذكريات: كرمه الفيّاض رغم فقره المضني، طعم العجوة ممزوجًا بلبن الغنم (الليبه)، الذي كان يقدّمه لنا بوجهٍ طلق وروحٍ سخية. ذلك الطعم، كان نكهة خاصة من لذّة الطفولة، لا تُنسى فلازلت اتذوق و اتحسسى بلسانى ذلك الطعم الخرافى للعجوة مع الليبه.

أما الخليفة موسى، فلا يزال مسيده ماثلًا في ذاكرتي، لا يبعد عن بيتنا سوى خطوات. كان ملتقى رجال الحي، ومنهم أبي، رحمهم الله. لا تزال أذني تحتفظ بصوت عبد المجيد، يرفع عقيرته خلف الإمام حسن محمد أحمد، توأم والدي: “سمع الله لمن حمده…”

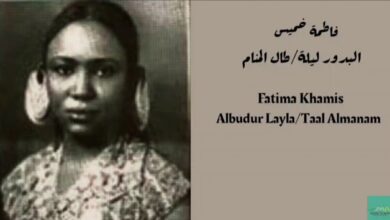

ثم يأتي صوت المديح بعد العشاء. ولم يكن المديح نشيدًا فحسب، بل وجدانًا حيًّا. كنت أرى أبي يبكي وهو يردد مع المادح:

“من رقاد الويل واي… أنا خائف من دفن الليل”

لم أكن أفهم المعنى كاملًا آنذاك، لكنني كنت أرى الطهر في دموعه، والصدق في خشيته.

وكنا أطفالًا نلعب “الدافوري”، نركض ونتخاصم ونضحك، ولا تزال في أذني صيحتنا الجماعية:

“تبيع البيت؟!” بانتظار ردّ عمنا “جناها”، الذي لا يمكن كتابته، ولا يضاهيه إلا رد “برّاد” انفخه، ذلك الباسم الجميل، الذى ياتى وهو ملئ “بالبغو”، فيبتسم الحي كلّه معه.

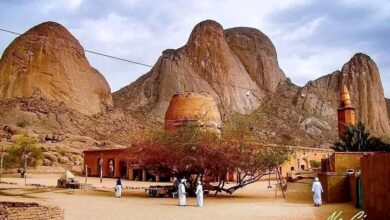

وفي غمرة اللعب، يعبر الميدان القادمون من (الأراكة) وهم يترنّحون، ويمرّ الذاهبون إلى مسجد برّ ود البتول، واولائك الوجهاء الذاهبون لنادي الموردة، الذي صار اليوم “بيت علي خير”.

شارعُنا كان يعج بالعظماء: حكّام أقاليم، وزراء، أطباء، قضاة، معلمون، فقهاء، ضباط، تجار، وعامة الناس. وفي نفس الشارع، كانت هناك “طرمبتان” — هكذا كانت الحارة الأم درمانية: تتّسع للجميع، وتتسع للضدّين.

وحين أكتب عن “الختم”، وأنسى بعض الأسماء، فليس ذلك تقصيرًا، بل لأنني لا أكتب سجلًا مدنيًا أو دليلًا أرشيفيًا، بل أكتب من زاوية وجداني، ومن منظور ذاتي خالص. ومن غاب، فإما أن الذاكرة خانت — وهي تفعل — أو أن الأثر لم يكن عميقًا في نفسي.

أنا لا أكتب من موقع المؤرخ، بل من موقع الإنسان الذي عاش تلك الحياة. والكتابة عندي ليست استعراضًا للمعرفة، بل نوع من الوفاء: للناس، للأمكنة، وللتفاصيل الصغيرة التي صنعتني.

أم درمان، في جوهرها، ليست جغرافيا فحسب، بل نسيج حيّ من المتلازمات: المديح إلى جوار الطنبور، والذكر مع “الدافوري”، والمقامات مع البهجة الشعبية. وفي قلب هذا الخليط تربينا، وتعلمنا أن نحب دون إقصاء، وأن نرى الناس بقلوبهم لا بأفعالهم وحدها فامدرمان تسع الجميع.